交通事故に遭う=大人が被害者であるというわけではありません。

子供が親御様などの車に同乗している時に、交通事故の被害者になってしまうこともあります。

さて、子供が交通事故に遭ってしまった時、「損害賠償の項目はどうなるのか?」「大人と比べて金額が少なくなってしまうのか?」と親御様にはいくつもの浮かんでくるかと思います。

ここでは、子供が受け取れる慰謝料を含む損害賠償についてご説明をさせていただきます。

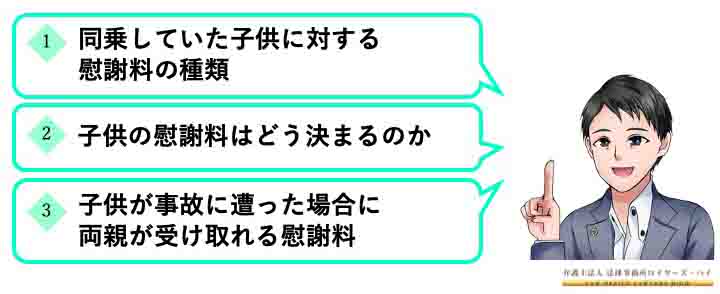

目次

同乗していた子供に対する慰謝料の種類

基本的に、追突事故等に遭った場合に、同乗していた子供の慰謝料基準や請求できる慰謝料の種類が、大人と異なることはありません。

1点違う点を挙げるとすれば、死亡事故にて、家族内の「一家の(経済的)支柱」が無くなってしまった場合において、慰謝料の算定基準によっては、差が発生します。

自賠責基準の場合、大人子供関係なく、慰謝料は被害者本人へ400万円(※2020年3月31日以前の事故では350万円)であることに対し、最も高い算定基準である弁護士基準の場合、一家の支柱は2800万円程度、子供の場合は2000万円~2500万円程度と言われています。

けがをした場合

怪我をしてしまった場合、子供であっても大人と同様、「入通院慰謝料」の請求が可能です。

入通院慰謝料は、交通事故によって、痛みそのものへの苦痛だけでなく、入院・通院をせざる得なくなったという精神的苦痛に対して、金銭的に補償するというものです。

そのため、子供であっても入院・通院があれば、入通院慰謝料の請求が可能です。

慰謝料の算定基準は3つあります。

①自賠責基準

最も低い金額を算定する基準です。すべての車両で加入が義務付けられている「自賠責保険」で使用されており、支払い基準、限度額が確定しています。

「実際に入通院した日数×2」もしくは「初診日から最終治療日までの治療期間」を比べて短い方の数値に、日額4300円(※2020年3月31日以前の事故の場合は日額4200円)を掛けて算出されます。

②任意保険基準

各保険会社が独自で計算基準を設定しているため、一般には非公開です。

自賠責基準と同等か、もしくは少し上回る程度であり、この後ご説明をする弁護士基準に比べると、非常に低額です。

③弁護士基準

最も高い金額を算定する基準です。過去の裁判例を基に、算定表が作成されており、「入院・通院の期間」で慰謝料が算定されます。なお、この算定表は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称赤い本)」に掲載されています。

事案にも寄りますが、他2つの基準に比べて2~3倍以上になるケースもあります。

むち打ち以外の怪我の場合の傷害部分の慰謝料基準表(損害賠償額算定基準:別表Ⅰ)

| 万円 (単位) |

入院 |

1ヶ月 |

2ヶ月 |

3ヶ月 |

4ヶ月 |

5ヶ月 |

6ヶ月 |

| 通院 |

53 |

101 |

145 |

184 |

217 |

244 |

|

| 1ヶ月 |

28 |

77 |

122 |

162 |

199 |

228 |

252 |

| 2ヶ月 |

52 |

98 |

139 |

177 |

210 |

236 |

260 |

| 3ヶ月 |

73 |

115 |

154 |

188 |

218 |

244 |

267 |

| 4ヶ月 |

90 |

130 |

165 |

196 |

226 |

251 |

273 |

| 5ヶ月 |

105 |

141 |

173 |

204 |

233 |

257 |

278 |

| 6ヶ月 |

116 |

149 |

181 |

211 |

239 |

262 |

282 |

| 7ヶ月 |

124 |

157 |

188 |

217 |

244 |

266 |

286 |

| 8ヶ月 |

132 |

164 |

194 |

222 |

248 |

270 |

290 |

むちうちなど他覚的所見がない場合に使用(損害賠償額算定基準:別表Ⅱ)

| 万円 (単位) |

入院 |

1ヶ月 |

2ヶ月 |

3ヶ月 |

4ヶ月 |

5ヶ月 |

6ヶ月 |

| 通院 |

35 |

66 |

92 |

116 |

135 |

152 |

|

| 1ヶ月 |

19 |

52 |

83 |

106 |

128 |

145 |

160 |

| 2ヶ月 |

36 |

69 |

97 |

118 |

138 |

153 |

166 |

| 3ヶ月 |

53 |

83 |

109 |

128 |

146 |

159 |

172 |

| 4ヶ月 |

67 |

95 |

119 |

136 |

152 |

165 |

176 |

| 5ヶ月 |

79 |

105 |

127 |

142 |

158 |

169 |

180 |

| 6ヶ月 |

89 |

113 |

133 |

148 |

162 |

173 |

182 |

| 7ヶ月 |

97 |

119 |

139 |

152 |

166 |

174 |

183 |

| 8ヶ月 |

103 |

125 |

143 |

156 |

168 |

175 |

184 |

怪我の程度によって、表は使い分けをされており、縦列を通院期間、横列を入院期間としてみます。

治療期間内に、入院と通院の両方がある場合は、各月が交差する場所が相場となります。なお、1ヶ月は暦ではなく「ひと月あたり30日」と考えます。

後遺症が残った場合

交通事故の被害に遭った子供に後遺症が残ってしまった場合、大人と同様に後遺障害等級認定の申請を行います。

等級申請を行い、認定された結果に応じて後遺障害慰謝料の請求が可能となります。

大人に比べて子供の場合は、若い分後遺障害と付き合っていかなければいけない期間が長くなるのですが、慰謝料については年齢での考慮はありません。

以下は3つの算定基準からみた後遺障害慰謝料となります。

なお、任意保険基準は推定となりますので、確定金額ではありません。

別表Ⅰ 後遺障害により介護が日常的に必要な場合の後遺障害に使用

| 後遺障害等級 |

自賠責保険基準 |

任意保険基準 |

弁護士基準 |

| 第1級 |

1650万円 ※1600万円 |

1600万円 |

2800万円 |

| 第2級 |

1203万円 ※1163万円 |

1300万円 |

2370万円 |

別表Ⅱ その他、日常的な介護が必要ない場合の後遺障害に使用

| 後遺障害等級 |

自賠責保険基準 |

任意保険基準 |

弁護士基準 |

| 第1級 |

1150万円 ※1100万円 |

1600万円 |

2800万円 |

| 第2級 |

998万円 ※958万円 |

1300万円 |

2370万円 |

| 第3級 |

861万円 ※829万円 |

1100万円 |

1990万円 |

| 第4級 |

737万円 ※712万円 |

900万円 |

1670万円 |

| 第5級 |

618万円 ※599万円 |

750万円 |

1400万円 |

| 第6級 |

512万円 ※498万円 |

600万円 |

1180万円 |

| 第7級 |

419万円 ※409万円 |

500万円 |

1000万円 |

| 第8級 |

331万円 ※324万円 |

400万円 |

830万円 |

| 第9級 |

249万円 ※245万円 |

300万円 |

690万円 |

| 第10級 |

190万円 ※187万円 |

200万円 |

550万円 |

| 第11級 |

136万円 ※135万円 |

150万円 |

420万円 |

| 第12級 |

94万円 ※93万円 |

100万円 |

290万円 |

| 第13級 |

57万円 |

60万円 |

180万円 |

| 第14級 |

32万円 |

40万円 |

110万円 |

※印は2020年3月30日以前の交通事故の場合(13級、14級は変更なし)

死亡した場合

子供が交通事故により、亡くなってしまった場合は死亡慰謝料を請求することが可能です。

なお、この死亡慰謝料は、冒頭にも述べたように、算定基準によっては、子供と大人で慰謝料の金額が異なります。

自賠責基準の場合は、以下の内容が支払いの限度額となります。

| 死亡による慰謝料 |

内容 |

支払基準 |

| 被害者本人の慰謝料 |

400万円(※350万円) |

|

| ご遺族の慰謝料 ※請求者(親、配偶者、子)の人数により金額は異なります。 |

請求者が 1名の場合:550万円 2名の場合:650万円 3名以上の場合:750万円 ※被害者に被扶養者がいる場合においては、上記の金額に200万円が加算されます。 |

※印は2020年3月31日以前の事故の場合の基準

死亡慰謝料は被害者の方本人だけでなく、ご遺族の方の慰謝料も請求が可能となります。

たとえば、子供が事故で亡くなった場合は、被害者本人の慰謝料400万円と、相続人が父、母といる場合は、2名の650万円が支払われることになります。

任意保険基準や弁護士基準では、家族の中での被害者の方の役割で、死亡慰謝料の相場金額が異なります。

| 家族内での被害者の方の役割 |

任意保険基準(推定) |

弁護士基準 |

| 一家の支柱 |

1,700万円程度 |

2800万円 |

| 母親・配偶者 |

1,500万円程度 |

2500万円 |

| その他(独身者、未成年者等) |

1,500万円程度 |

2000~2500万円 |

被害者の方が一家の支柱の場合、家庭内での経済的支柱が失われると考えられるため、被害者の方が子供だった際と比べて、金額の差が多少なりとも発生することとなります。

なお、この2つの基準では、被害者の方本人の慰謝料とご遺族の方の慰謝料を分けて計算されることは、基本的にありません。

子供の慰謝料はどう決まるのか

大人と子供の慰謝料の違い

これまでに述べてきたように、大人と子供の慰謝料については、大きく金額が異なることは基本的にはなく、違いはありません。

子供だからといって、慰謝料が増額されることはありません。

しかし、逆に子供だから慰謝料が減額されるというケースはあります。

これは、年齢が低ければ低いほど、可能性が上がります。

何故かというと、子供の中には、大人とは違い、自ら「痛い」と訴えることができない子供もいます。

その結果、医師により診断書に「痛みはなし」と記載されてしまうことがあります。

この場合、医師が経過観測の為に通院を必要と判断したり、子供の両親の希望で通院をしていたりしたとしても、相手の保険会社から「治療の必要性がなかったのでは?」と考えられ、治療期間が妥当ではないと主張されることも珍しくありません。

治療期間が短くなれば、当然、通院の日数や期間で計算を行う入通院慰謝料は減額されてしまいます。

また、生後数か月の赤ちゃんなどの場合も痛みを訴えることができませんので、医師に通院の必要性をしっかりと認めてもらう必要があります。

子供の治療期間について、相手の保険会社の主張に納得がいかない等あれば、弁護士に一度相談することをお勧めします。

後遺症が残った場合の逸失利益

後遺障害慰謝料は、大人と子供に違いはないとご説明をさせていただきました。

しかし、後遺障害によって子供の将来の就労に制限がかかるなど悪影響がある可能性もあります。

この場合は、「後遺障害逸失利益」を請求することとなります。

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ、本来将来的に得られたであろう給与や収入を、得られなかったことに対する損害を指します。

これは、「基礎収入×後遺症による労働能力喪失率×ライプニッツ係数」という計算式から算出ができます。

まだ働いていない子供の場合、基礎収入が無いため、請求ができないと思われるかもしれませんが、子供は被害者であっても逸失利益は請求可能です。

何故なら、子供は将来成長し、就労することで収入を得る可能性が高いからです。

子供の基礎収入については、厚生労働省より「賃金構造基本統計調査」という資料が作成されており、そちらを用いて算出します。

この資料は賃金センサスといい、就業形態、勤続年数等を基準にした数値が示されています。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとに定められています。

以下がその喪失率です。

| 障害等級 |

労働能力喪失率 |

| 第1級 |

100/100 |

| 第2級 |

100/100 |

| 第3級 |

100/100 |

| 第4級 |

92/100 |

| 第5級 |

79/100 |

| 第6級 |

67/100 |

| 第7級 |

56/100 |

| 第8級 |

45/100 |

| 第9級 |

35/100 |

| 第10級 |

27/100 |

| 第11級 |

20/100 |

| 第12級 |

14/100 |

| 第13級 |

9/100 |

| 第14級 |

5/100 |

ライプニッツ係数とは、逸失利益を預金運用することで増える利子分の金額を、予め差し引くための数値です。

つまり、将来の収入を一括で受け取るということから、中間利息を控除する必要があるとされています。

これは、後遺障害によって労働能力が低下ないしは喪失したことで、事故前と同じように働けなくなった年数に応じて算出されます。

基本的には、症状固定をした年齢から67歳までの期間となります。

なお、以前までは、男女の賃金差が大きく、男児よりも女児の逸失利益は低く計算されてきました。

年間でいうとおよそ100万円の差です。

男児、女児で不平等が出ることを考慮し、現在では、男児の場合は、男性・学歴計・全年齢での平均賃金収入を使用して計算し、女児の場合は、男女を含む全労働者の平均賃金を使用することで、年間の差を30万円程度にまで縮めています。

子供が事故に遭った場合に両親が受け取れる慰謝料

さて、子供が事故に遭ってしまった場合、その親である両親も精神的苦痛を受けたとして慰謝料の請求は可能なのでしょうか?

けがをした場合

入通院慰謝料については、両親の慰謝料というものは、別途認定されることはありません。

あくまでも、入通院慰謝料は事故に遭った被害者本人の慰謝料です。

ただし、子供特有の損害賠償項目として「付き添い看護費」というものがあります。

子供の年齢によって付き添い看護費の認否は判断されます。

具体的には、中学生未満、12歳以下であれば両親の付き添いは必要であったと考えられ、以下のように金額は設定されています。

| 入院 |

通院 |

|

| 自賠責基準 |

1日あたり4200円 (※4100円) |

1日あたり2100円 (※2050円) |

| 弁護士基準 |

1日あたり6500円 |

1日あたり3300円 |

※印は2020年3月31日以前の交通事故の場合

中学生以上の場合については、受傷内容によって判断されます。

また、付き添いをした両親が、付き添いをしたことによって仕事を休むなどし、給与に影響があった場合は、増額対象になることもあります。

重度の後遺症が残った場合

子供に後遺障害が残ってしまった場合、後遺症の程度が重度であると判断された場合にのみにおいて、親からの慰謝料請求は認められます。

原則は、「子供に後遺障害が残ったとしても、親固有の慰謝料は認められない」ということになっています。本人が生きているのであれば、本人が慰謝料請求をすることが本筋です。

しかし、子供が植物状態になってしまった、高次脳機能障害(脳の損傷により、知能に障害が出て、日常生活や社会生活に支障を来たす症状)を負ってしまった場合など、後遺障害等級1級から6級程度に位置付けられる重い障害については、親固有の慰謝料が認定される事例も増えてはいます。

ただし、実際に認定されるか否かは示談交渉次第となります。

相手の保険会社は、被害者本人が生きているのであれば、本人への慰謝料を支払うことを原則としますので、親などといった家族に対する慰謝料については、被害者側個人との交渉においては認定することはほぼありません。

親の固有の慰謝料を請求するのであれば、弁護士に相談をしましょう。

弁護士に依頼をし、弁護士か交渉をしてもらう方が、認定される可能性は高くなります。

死亡した場合

子供が死亡してしまった場合は、親固有の慰謝料は認められます。

これは、先ほどもご説明をしたように、ご遺族の方の慰謝料です。

細かく場合分けをすると、赤ちゃんや子供が死亡した場合、被害者本人の死亡慰謝料だけではなく、両親の固有の慰謝料も認められます。

胎児の場合ですが、胎児が生まれることなく、事故により死亡した場合、父親の慰謝料は認定されないことがあります。

また、子供が死亡した場合に、相続人であるご遺族の方が親以外にいる場合や、両親がいない場合においては(交通事故で同時に亡くなったケースなど)兄弟姉妹や祖父母など、親族にも固有の慰謝料が請求可能となります。

お子様が事故に遭った時は、交通事故を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

子供が事故に遭った場合についてご説明をさせていただきました。

親御様の中には、自身が傷つくよりも、お子様が傷つくことが何よりも精神的に大きな苦痛を感じるという方も多くいらっしゃいます。

親御様自身の慰謝料については認められないケースが多い分、お子様が傷ついた分をしっかり相手に賠償してほしいと思うこともあるでしょう。

弁護士に依頼をすれば、最も高い基準である弁護士基準での示談交渉が可能です。

弁護士基準は、法的拘束力がないため、被害者本人での交渉で認められることはほぼありません。

しかし、弁護士に依頼をしただけで、お子様へ支払われる慰謝料を含む損害賠償金が大きく増額する可能性が上がります。

お子様の事故でお悩みの方は、交通事故を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

06-4394-7790

06-4394-7790 お問い合わせ

お問い合わせ